Девичья башня: маяк, архитектурный памятник и символ Баку Экскурс в историю на

Как сообщает Icma.az со ссылкой на сайт Caliber.az.

Маяки с древности были символами надежды и спасения, указывая путь среди бушующих волн и морских бурь тем, кто блуждал вдали от берега, вселяя уверенность в скорую встречу с родной землёй. Одиноко стоящие на побережьях, они стали воплощением стойкости и верности своему предназначению. На протяжении веков маяки были больше, чем инженерные сооружения: они вошли в историю морской культуры как вдохновляющие символы, которые моряки называли светочами, хранителями и верными спутниками на пути домой.

Одним из первых и наиболее известных маяков, упомянутых в литературе, был Александрийский маяк, построенный между 283–247 годами до н. э. на острове у берегов Александрии в Египте. Трёхъярусное сооружение высотой 120 метров считалось седьмым чудом света и долгое время оставалось самым высоким зданием на планете, пока не было разрушено мощным землетрясением.

Однако история маяков не ограничивается этим легендарным сооружением. Самый древний действующий маяк в мире, сохранившийся до наших дней, стоит на севере города Ла-Корунья в Испании. Башня на берегу Атлантического океана была построена римлянами в начале II века нашей эры при императоре Траяне и до сих пор служит напоминанием о величии античной инженерной мысли.

Иногда роль маяка брали на себя и другие сооружения. К примеру, знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке в период с 1886 по 1902 год использовалась в качестве маяка, встречая корабли, прибывающие в гавань, светом своего огня.

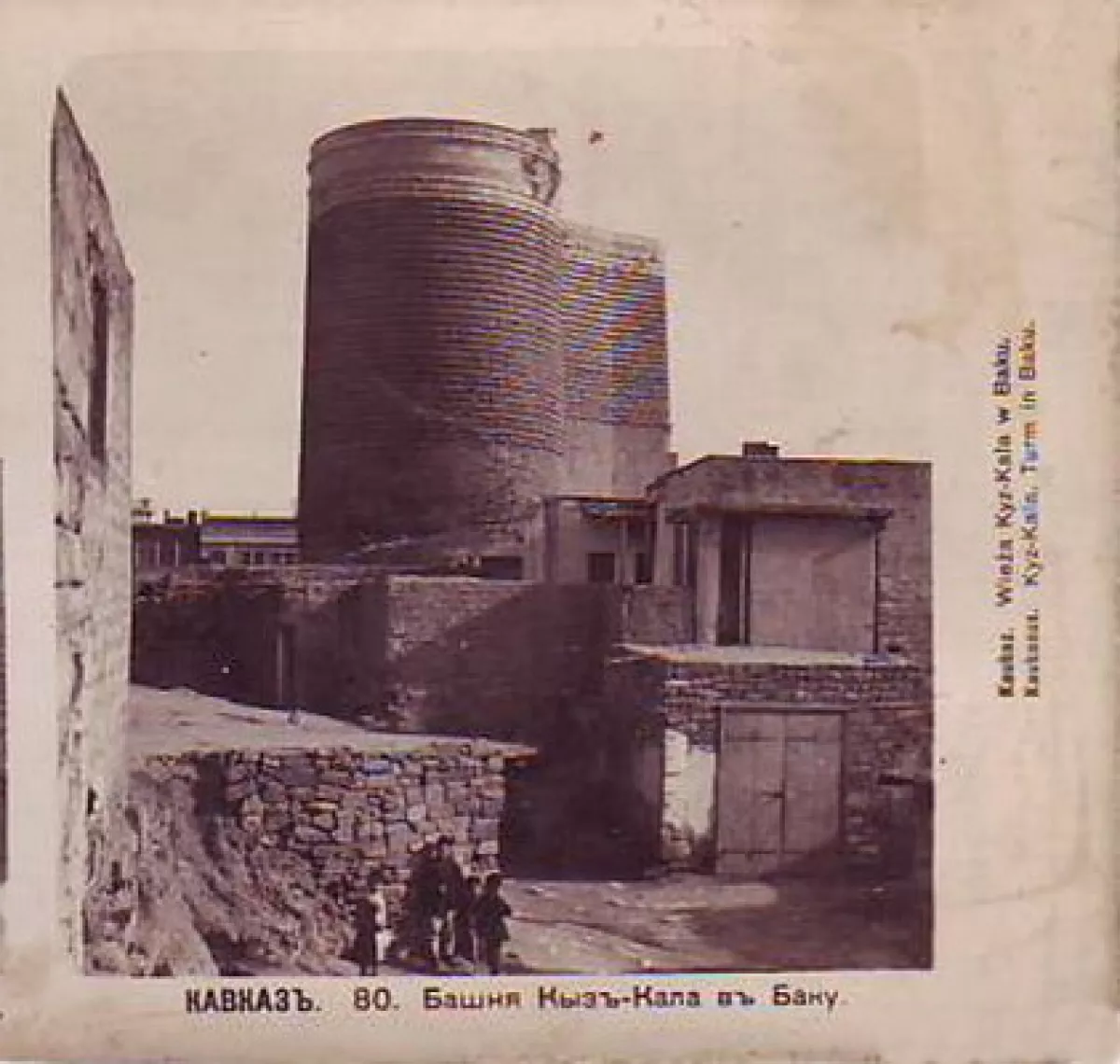

В Баку сохранилось множество древних и ценных строений, ставших неотъемлемой частью исторического облика города и его архитектурного колорита. Среди них особое место занимает Девичья башня — Гыз Галасы, величественный и загадочный памятник, возвышающийся в юго-восточной части крепости Ичери Шехер. Это уникальное произведение азербайджанского зодчества не имеет аналогов на всём Востоке и олицетворяет глубину и самобытность национальной архитектуры.

Касаемо времени её постройки и первоначального назначения до сих пор ведутся оживлённые споры учёных, но именно эта тайна придаёт памятнику особое очарование. Интересно и то, что Девичья башня в разные эпохи выполняла не только оборонительные и культовые функции — она также служила маяком, направляя мореплавателей к бакинскому берегу. Её огонь, отражавшийся в волнах Каспия, становился символом спасения и надежды для тех, кто возвращался домой с морских просторов.

Башня построена на выступе береговой скалы и представляет собой выложенный из местного серого известняка цилиндр высотой 28 метров и диаметром 16,5 метра. Толщина стен у основания составляет 5 метров, а в верхней части — 4 метра. С восточной стороны к башне примыкает выступ, назначение которого до сих пор не ясно. В толще стен устроены ниши, внутри которых проложена гончарная труба диаметром 30 см. Внутри башни имеется колодец глубиной 21 метр, пробитый в скале к водоносным слоям с третьего яруса. Вода в нём была чистой и пресной.

Как было отмечено выше, дата постройки Девичьей башни до сих пор не определена. Часто время её строительства относят к XII веку. Таков возраст плиты с надписью, расположенной на внешней стороне башни. Куфическая надпись, выгравированная на плите, гласит: «Губбе (купол, свод) Масуда ибн Давуда». Однако эта плита, по всей видимости, появилась на башне позднее, так как она неаккуратно вделана в кладку — не над главным входом, а сбоку, на высоте около 14 метров от земли. Скорее всего, это надгробная плита, которой во время ремонта заделали выбоину в стене.

Известный историк С. Б. Ашурбейли предположила, что Девичья башня была построена в первые века нашей эры. М. А. Набиев относил её к VI веку, а историк азербайджанской архитектуры Л. Бретаницкий полагал, что башню возводили в два этапа: нижнюю часть, до высоты 13,7 метра, построили в V–VI веках, а верхнюю достроили в XII веке.

Определить первоначальное функциональное назначение Девичьей башни также весьма трудно. Вокруг этого вопроса на протяжении веков существовало множество предположений и толкований. Одни считают её мощным оборонительным сооружением, призванным защищать город от врагов, другие — священным храмом огнепоклонников, связанным с древними верованиями и культами. Есть и версии, согласно которым башня служила обсерваторией — местом для наблюдения за небесными светилами и течением времени. Каждая из этих гипотез лишь усиливает ореол тайны вокруг памятника, превращая его в загадочный символ, в котором отразились разные пласты истории и культуры Баку.

С середины XIX века Каспийское море стало предметом всестороннего изучения благодаря своему значению как ключевого стратегического района Кавказа, называемого «вратами Востока» и важным торговым путём. В 1852 году назначенный царской Россией кавказский наместник Михаил Воронцов предложил построить маяки на северном побережье Абшерона, однако из-за отсутствия средств это предложение было отклонено.

Вопрос о безопасности судоходства вновь стал острым после трагедии 14 сентября 1857 года, когда вблизи мыса Шувалан (тогда Шоулан) разбился крупный пароход «Куба».

Во второй половине XIX века Девичья башня вновь выполняла роль маяка. 11 мая 1858 года на её вершине в специально устроенной будке был установлен фонарь с масляными лампами и рефлекторами. Дальность видимости составляла 8 миль (около 15 км).

Обычно на некоторых маяках рисовали широкие полосы или окрашивали их полностью в белый цвет. Такое оформление имело скорее функциональное, чем эстетическое значение: белые маяки были заметнее на фоне тёмных скал и гор. Так как в дневное время очертания башни сливались с окружающим пейзажем, на ней применили тот же принцип. В 1895 году на верхнюю часть башни нанесли широкую белую полосу.

Маячный огонь значительно облегчал плавание судов в ночное время в Бакинской бухте, указывая путь к причалам. Девичья башня исполняла роль маяка до 1907 года, после чего её проблески стали теряться среди растущих городских огней, и функция перешла к новому маяку на острове Бёюк-Зиря.

С 2000 года Девичья башня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчёркивает её исключительную историческую и культурную ценность. Сегодня она продолжает возвышаться над старинными улочками Ичери Шехер, оставаясь главным символом Баку и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Азербайджана. Её загадочная история, легенды и уникальная архитектура притягивают внимание исследователей, путешественников и всех, кто стремится прикоснуться к живой памяти прошлого. Девичья башня стала не только хранительницей древних тайн, но и вечным напоминанием о многовековой истории города, его духе и красоте.

Вахид Шукюров, специально для Caliber.Az

Другие новости на эту тему:

Другие новости на эту тему: Просмотров:353

Просмотров:353 Эта новость заархивирована с источника 19 Октября 2025 12:49

Эта новость заархивирована с источника 19 Октября 2025 12:49

Войти

Войти

Online Xəbərlər

Online Xəbərlər Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Калькулятор колорий

Калькулятор колорий Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана

Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение

Азербайджанское телевидение О нас

О нас

TDSMedia © 2026 Все права защищены

TDSMedia © 2026 Все права защищены

Самые читаемые

Самые читаемые