Вода под защитой

Icma.az сообщает, что по информации сайта Бакинский рабочий.

Ресурс, который нельзя терять

Вода - не просто прозрачная жидкость в кране. Это стратегический ресурс: основа экономического развития, залог общественного здоровья и ключевой ресурс устойчивости сельского хозяйства.

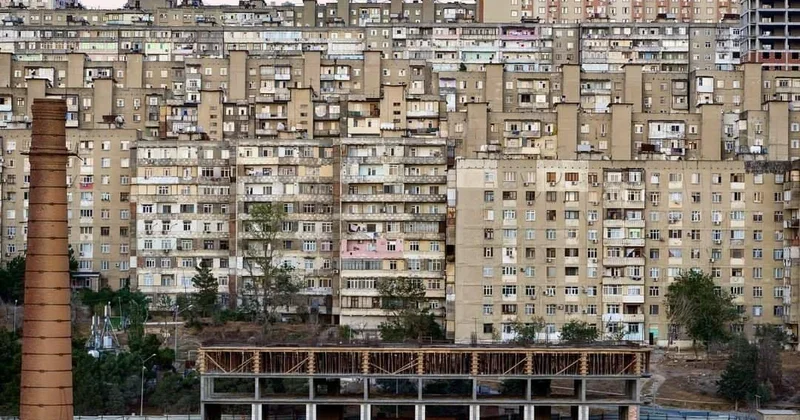

Для Азербайджана, где значительная часть территории подвержена засушливому климату, каждый кубометр воды имеет стратегическое значение - это вопрос продовольственной безопасности, независимости страны.

На протяжении многих лет управление водными ресурсами оставалось разрозненным: десятки ведомств делили между собой полномочия, что привело к дублированию функций, неэффективности и отсутствию единого центра принятия решений. В результате - самовольные подключения к рекам и оросительным каналам, загрязнение водоемов, изношенная инфраструктура и огромные потери воды стали повседневной реальностью. Все это - следствие слабой координации и низкого качества управления в этой критически важной сфере.

2023 год стал переломным моментом для водной отрасли Азербайджана.

С созданием Агентства водных ресурсов по Указу Президента Ильхама Алиева страна впервые получила единый государственный орган, наделенный полномочиями по управлению, охране и рациональному использованию водных ресурсов. В компетенцию агентства также входят мелиорация и ирригация земель - важные элементы устойчивого сельского хозяйства. Это решение стало ключевым шагом на пути к обеспечению водной безопасности и эффективному управлению жизненно важным ресурсом.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в структуре агентства начала функционировать Государственная служба по надзору за использованием и охраной вод. На нее возложены функции полного контроля за реализацией государственной политики в этой стратегической сфере народного хозяйства.

О первых результатах работы, существующих проблемах и приоритетных задачах наш корреспондент побеседовал с начальником Гянджа-Дашкесанского регионального управления Государственной службы по надзору за использованием и охраной вод - Ильгаром Магеррамовым.

- Ильгар муаллим, если можно, вкратце расскажите, пожалуйста, о том, что было до создания агентства?

- Полагаясь на свой почти 30-летний опыт работы в этой системе, с полной уверенностью могу сказать: создание Агентства водных ресурсов по решению Президента Ильхама Алиева стало по-настоящему историческим и поворотным событием. Реформы в этой важнейшей государственной сфере давно назрели. Если говорить кратко, до этого момента не было системного подхода. Одной из главных проблем было дублирование полномочий между разными структурами, что в разы снижало эффективность любых начинаний. Не было единого центра принятия решений - и это ощущалось на всех уровнях.

- Что, на ваш взгляд, изменилось? Смогло ли новое агентство оправдать возложенные на него ожидания?

- Разумеется, у воды наконец-то появился хозяин. Она перестала быть «ничейной» и стала ценным государственным ресурсом. Как известно, только настоящий хозяин способен по-настоящему беречь и эффективно управлять тем, что ему доверено.

Прошел всего год с момента создания агентства, казалось бы, очень короткий срок, особенно для такой масштабной и глубокой реформы, но результаты уже очевидны. Началась реальная работа по систематизации, контролю, наведению порядка. Можно говорить об этом часами, но главное - это движение вперед и рост доверия к системе.

- Давайте поговорим об этом подробнее на примере вашей службы и регионального управления, которым вы руководите.

- Конечно. Уже само создание Государственной службы по надзору за использованием и охраной вод - шаг, который был крайне необходим. Эта структура стала действенным инструментом мониторинга и контроля. Представьте, чтобы запустить ее на полную мощность, потребовалось почти десять месяцев напряженной работы: подбор кадров, формирование нормативной базы, создание технической инфраструктуры. Но сегодня можно с уверенностью сказать - у нас есть надзорный орган, способный не только выявлять нарушения, но, что не менее важно, предупреждать их. Это качественно новый подход к управлению водными ресурсами.

Приведу наглядные примеры. До реформы надзор за водопользованием осуществляли разные ведомства, часто с дублирующимися функциями. Нарушения, такие как незаконные подключения к системам водоснабжения, забор воды без учета и оплаты, сброс неочищенных сточных вод, застройка санитарных зон, фиксировались эпизодически.

Самой большой проблемой было отсутствие системного мониторинга состояния водных объектов. Представьте: до создания нашей службы выявление нарушений происходило, по сути, случайным образом. Это подтверждают и цифры - в среднем за год в регионе оформлялось всего 12–15 протоколов.

Теперь же ситуация изменилась, у нас есть полномочия не только фиксировать, но и добиваться устранения нарушений. И в этом - главное отличие новой системы. Инспекторы региональных управлений могут проводить полноценные проверки на местах, составлять административные протоколы, налагать штрафы и контролировать устранение выявленных проблем.

- И как же теперь работает эта новая система на практике?

- После создания агентства и Государственной службы по надзору структура управления водными ресурсами стала четкой и последовательной. Агентство определяет стратегию, нормативы, общие правила. Служба по надзору следит за их соблюдением по всей стране.

Региональные управления - такие как Гянджа-Дашкесанское - реализуют контрольную функцию на местах: проводят мониторинг, фиксируют нарушения, вносят данные в центральную информационную систему.

Раньше у нас не было ни координации, ни единого центра, способного быстро реагировать на возникающие проблемы. Теперь это все есть. Мы работаем как единый механизм: выявляем нарушение - докладываем - принимаем меры. И добиваемся конкретного результата.

- Стал ли мониторинг «глазами и ушами» системы?

- Региональное управление использует утвержденную форму мониторинга, в которой фиксируются дата, объект, параметры воды, выявленные нарушения и рекомендации. Это не формальность - данные из этой формы попадают в электронную базу агентства и формируют общую картину по всей стране.

Что касается технической базы, у наших инспекторов в распоряжении 374 наблюдательных скважины глубиной около 10 метров, а также 12 экологических скважин глубиной от 5 до 30 метров. Первые позволяют измерять уровень и состав грунтовых вод, вторые - контролировать общее состояние окружающей среды и наличие загрязнений.

- Каковы ваши полномочия на практике?

- Раньше полномочия зачастую носили формальный характер, но теперь каждое из них реально работает. Например, инспектор имеет право войти на территорию предприятия или фермы, где есть водозабор или сброс сточных вод, для проведения проверки. При выявлении строительства в санитарной зоне выдается предписание на снос или перенос объекта. Незаконные подключения фиксируются на месте, составляется протокол, а в серьезных случаях материалы передаются в суд.

Только за прошлый месяц нашей службой было проведено 720 мониторингов, из которых более 600 - непосредственно на водных объектах. Количество выявленных нарушений за этот период достигло 200. Часть правонарушений была устранена на месте, часть направлена в суды, а некоторые материалы переданы в правоохранительные органы для принятия мер.

Главное достижение - все предписания обязательны к исполнению, а их невыполнение влечет за собой штрафы.

- Как современные технологии помогают в работе службы?

- Использование современных технологий и цифровизация - одни из ключевых механизмов эффективного надзора. Внедряются дистанционные датчики, электронные карты санитарных зон, фото- и видеофиксация нарушений. Это позволяет перейти от реактивного реагирования на жалобы к превентивному контролю, значительно повышая оперативность и качество работы.

- Сегодня часто говорят о тарифной политике и современных вызовах, с которыми сталкивается водный сектор…

- Вопросы ценообразования на воду становятся особенно актуальными на фоне растущих затрат на содержание и модернизацию инфраструктуры, а также необходимости стимулировать бережное отношение к ресурсам. Надо понимать, что отрасль сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата, увеличением нагрузки на водные ресурсы и необходимостью внедрения современных технологий мониторинга и управления. Все эти факторы требуют комплексного подхода и системных реформ - как раз тех, которые заложены в работе нового Агентства водных ресурсов.

Это действительно очень серьезный вопрос. К сожалению, тарифы на воду в сельской местности значительно ниже, чем в городах. Такая диспропорция не стимулирует сельхозпроизводителей экономить водные ресурсы. В Агентстве водных ресурсов считают, что тарифная реформа неизбежна - без нее невозможно сформировать ответственное и бережное отношение к воде. Этот вопрос находится в повестке дня правительства страны и требует скорейшего решения.

По прогнозам ООН, к 2030 году мировой дефицит пресной воды может достигнуть 40%. Для Азербайджана, где значительная часть водных ресурсов формируется за пределами страны, этот вызов имеет стратегическое значение.

Вода - не бесконечный ресурс. От того, как мы управляем этим богатством сегодня, зависит, будет ли страна и ее граждане обеспечены необходимыми объемами воды в будущем.

В этом контексте реформа Агентства водных ресурсов - это не просто косметические изменения, а системная перестройка всей модели управления водными ресурсами. Региональное управление в Гянджа-Дашкесане и Гейгеле - лишь одно из звеньев этой цепи, но именно на его примере видно: при четких правилах, современных технологиях и политической воле вода наконец обрела своего хозяина. Она перестала быть «ничейной» и стала настоящим народным достоянием.

Просмотров:2124

Просмотров:2124 Эта новость заархивирована с источника 29 Августа 2025 04:23

Эта новость заархивирована с источника 29 Августа 2025 04:23

Войти

Войти

Online Xəbərlər

Online Xəbərlər Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Калькулятор колорий

Калькулятор колорий Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана

Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение

Азербайджанское телевидение О нас

О нас Контакты

Контакты

TDSMedia © 2026 Все права защищены

TDSMedia © 2026 Все права защищены

Самые читаемые

Самые читаемые