Пакости и благости: Кто на что горазд на Южном Кавказе и в Центральной Азии

Как сообщает Icma.az, ссылаясь на сайт Minval.

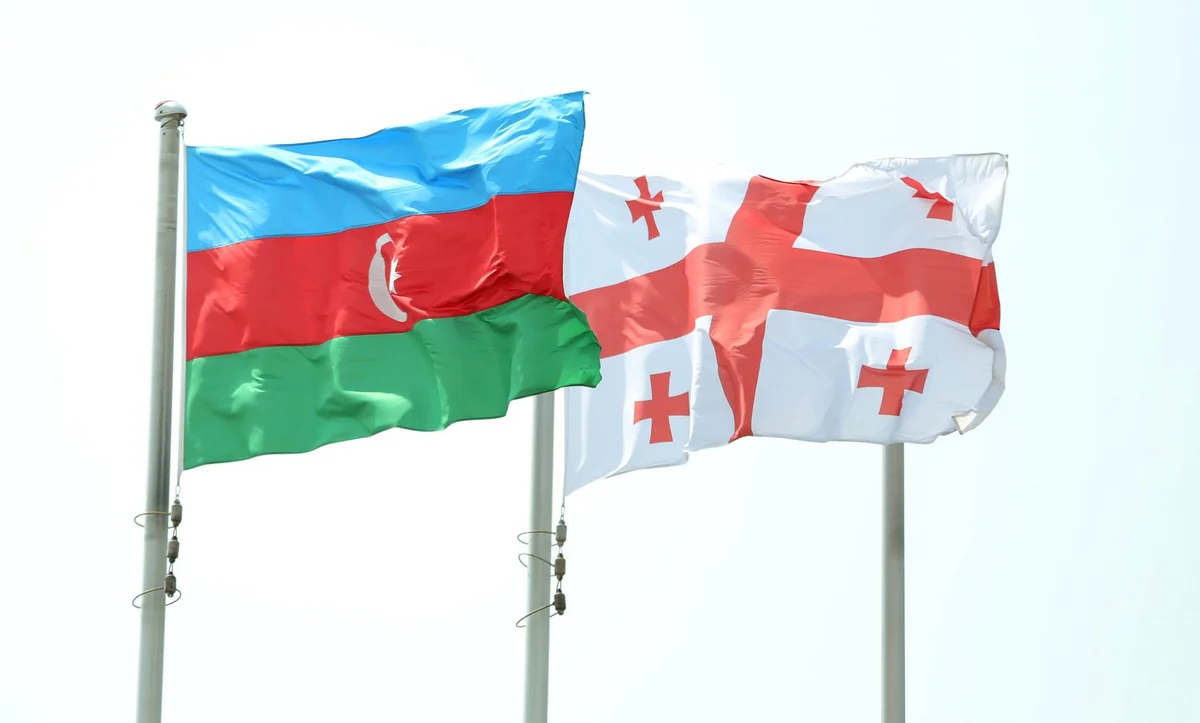

События последнего времени в Грузии говорят о том, что администрация Байдена и ее западные сателлиты прилагают максимум усилий для того, чтобы застолбить за собой позиции на Южном Кавказе в целом с выходом на государства Центральной Азии, то есть пытаются обеспечить свое колониальное присутствие в регионе на период «после Трампа», если демократам вновь удастся прийти к власти в США. Какие именно цели ставит перед собой Запад и почему; каковы внешние угрозы для Азербайджана, и есть ли противоядие от осуществления негативного, для государственности стран региона, сценария?

«Звонок» для Азербайджана: если власти Грузии не справятся с попыткой майданизации страны, Брюссель и Вашингтон еще плотнее подступят к дестабилизации АР, а затем, если путь будет «расчищен» (Грузия, АР), быстрее доберутся до государств Центральной Азии: соответствующие потуги имели и имеют место.

Речь идет не о маразматических «теориях заговора», а реальных и преступных планах находящейся на излете администрации США и «сыновьего» ей Брюсселя. Первая уходя – по сути не уходит, а закладывает, на перспективу, мины на Южном Кавказе с расчетом на возвращение во власть, а второй всячески цепляется за ее сохранение – в ряде европейских стран она сильно ослабла из-за доминирования ультраправых и элементарно вменяемых политических сил.

Так что с большой вероятностью через четыре года, когда в США подойдут к проведению очередных президентских выборов (кто их выиграет, разумеется, неизвестно, равно как и то, дадут ли Трампу завершить его полный президентский срок), политический климат в ЕС и его структурах изменится, скорее, не в пользу «ястребов» и патологического гибрида XXI века — либерал-фашизма.

Последние события в Грузии, запланированные задолго до попыток нынешнего силового смещения власти (таковых во время правления «Грузинской мечты» насчитывается четыре), наводят на мысль, что конфликты на Украине, вновь разгоревшиеся боевые действия в Сирии и майданные беспорядки в Тбилиси – звенья одной цепи, которую столь «удачно» Запад сплел также в Ереване, Киеве, Кишиневе, и пытается опутать ею и некоторые европейские страны.

К примеру – Венгрию, противящуюся вмешательству Брюсселя и США во внутренние дела страны; Румынию, Словакию и др.; государства постсоветского пространства, включая Южный Кавказ. Так что совершенно не случайно прозвучали признания премьер-министра Виктора Орбана в интервью Kossuth Radio, в соответствии с которыми Брюссель стремится навязать Венгрии такое правительство, которое будет проводить его («центра») политику.

Политика же эта «… противоречит интересам Венгрии». Если миром добиться этого не удастся, то, по словам Орбана, «дело дойдет до политической борьбы».

Кто активничает и не воспринимает Венгрию «ни как партнера или даже оппонента, а как врага»? Премьер прямо указал – «такие лидеры, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейской народной партии Манфред Вебер». Орбан подчеркнул: «Они приняли решение: хотят смены правительства в Венгрии».

Собственно, это те люди, которые пытаются навести «свои порядки» в Украине, Грузии, Азербайджане – обе страны Южного Кавказа они бомбардируют вместе с другими европейскими институтами и США. Ниже поясним, почему им сложнее всего приходится с Азербайджаном.

Совершенно явно: на фоне все меньших шансов для Запада одолеть Россию, соседствующую с Украиной, ставка делается на Грузию и Азербайджан с прихватом государств Центральной Азии. И, к сожалению, «повестку» на продвижение на Южный Кавказ внерегиональным силам вручила, в том числе, Армения: вопреки здравому смыслу «кавказского единства» и сплочения.

Другое дело, какие плоды вызреют, в итоге, в Армении и для нее, не граничащей, кстати, в отличие от Грузии и Азербайджана, с Россией. Но «съедобные» – вряд ли, имея в виду, что государства мира – вне зависимости от их местонахождения (континента), удельного веса в политике, экономике, мировом вооружении – все более склонны к объединению в различные союзы Глобального юга (ШОС, БРИКС, иные) — пусть не военно-политические, а финансово-экономические, однако имеющие сходные или общие планы в сфере безопасности и укрепления суверенных позиций.

Но вернемся к Грузии. «Майдана здесь не будет», — заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Между тем полной уверенности в том, что ситуация в стране утихнет и страсти улягутся, все-же нет: западный натиск, помноженный на западное же финансирование и «моральную поддержку» криминализации беспорядков, слишком силен.

В условиях столь серьезной политической турбулентности в таком малом регионе как Южный Кавказ, крайне высок риск вооруженных провокаций. Не исключено, что «замороженные» конфликты с Абхазией и Южной Осетией западные «ястребы» попытаются, если успеют (а такие неудачные старания уже были) до инаугурации Трампа — разморозить (отколовшиеся от Грузии сепаратистские регионы граничат с Россией). Равно как они могут «вдохновить» Армению на попытку взятия реванша за возвращение Карабаха Азербайджаном, на который Ереван априори не способен.

Главное, однако, устроить смуту и выловить в мутной водице крупную рыбу – Азербайджан, столь сильно мешающий геополитическим менторам в их продвижении по региону, к Каспию – государствам ЦА, России, Ирану.

Так что ситуация нынче крайне опасна как для Грузии, так и для Азербайджана, которому западники не простили не санкционированной ими победы в Карабахской войне, сильно изменившей баланс сил в регионе, укрепившей власть «авторитарного Алиева» и его политическую репутацию в мире.

Мало того, Азербайджан также «повинен» в не введении санкций против России, развитии с ней торгово-экономического, гуманитарного и транспортно-логистического сотрудничества; в усилении двусторонних отношений с рядом стран и, что немаловажно – расширении взаимодействия с тюркским миром.

Для «белой кости» простить все это «мусульманам/азиатам», конечно, невозможно. А тут еще в поддержку Азербайджана «встряла» Турция – страна НАТО. Причем, весьма мощно. То есть Азербайджану, в отличие от Грузии, есть на кого рассчитывать – не на словах, а на деле.

Как видим, Кавказ трясет – слишком большой и нездоровый интерес вызывает он у Запада, повышая, тем самым, внимание к региону (в его более широком понимании – плюс ЦА).

Запад в своей агрессией и вмешательством во внутренние дела региона руководствуется не только желанием поджечь Россию по всему периметру ее границ, разорвать связи РФ с республиками Южного Кавказа и Центральной Азии, создавая их властям экстремальный режим работы (в частности, более всего и пока в ЦА – Казахстану и Кыргызстану), но и страстью к контролированию углеводородных богатств региона и торговых путей, проходящих по его территории. Речь об отрыве от них не только и не столько России, как Китая.

Поднебесная, как известно, воспринимается Западом даже большим злом, чем Россия. И костью в горле у него стоит инициированный Пекином проект транспортного коридора «Один пояс, один путь», охватывающий большую часть Евразии. На территории мегапроекта сосредоточены богатейшие запасы природных ресурсов; в его ареале проживает 63 % населения планеты.

Одно из ответвлений «Пояса и пути» проходит по территориям Азербайджана и Грузии (так называемый «Кавказский тандем»); другие фокусируются на Центральной Азии, охватывают Россию, европейские страны, Юго-Восточную Азию, Африку.

И строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (Турция) уже позволило замкнуть кавказский участок «Пояса и пути» через порты Актау и Баку с выходом, по территории Грузии, на транспортную инфраструктуру Турции.

А тут еще Грузия пошла на такую «наглость» и «предательство» Запада – подписала с Китаем соглашение о стратегическом партнерстве. Недалеко ушел и Азербайджан, оформивший декларацию о стратегическом партнерстве с КНР.

В документе зафиксированы такие «устрашающие» положения, как продвижение сотрудничества «в приоритетных областях» — таких как энергетика, включая добычу и переработку нефти и газа, транспортная инфраструктура; углубление практического взаимодействия «во всех областях в рамках «Одного Пояса и Одного Пути».

Кроме того, стороны договорились об «обеспечении безопасности и бесперебойной работы международных транспортных коридоров, проходящих через их территории». Китайская сторона также выразила готовность активно участвовать в строительстве и использовании Транскаспийского международного транспортного коридора («Средний коридор»). И это еще не все, касающееся наземных и водных маршрутов.

Их стремится контролировать Запад, скандализованный укреплением позиций Китая в Центральной Азии и сильными подозрениями, что регион «пилят» между собой Москва и Пекин. Поэтому западные эмиссары, зачастившие в государства ЦА, в которых они неоднократно пытались устроить «цветной переворот» (случалось – небезуспешно) придумывают различные форматы сотрудничества «пятерки» с США и Евросоюзом.

Впрочем, такие же платформы для сотрудничества у государств ЦА есть с Китаем. Различие форматов, однако, в том, что для Центральной Азии от Китая гораздо больше практического толка, а Запад руководствуется политикой кнута и пряника в отношении республик с болезненно ощутимым преобладанием первого.

В продолжение темы лакомых, для Запада, коридоров, проходящих по территориям Азербайджана – это западный маршрут коридора «Север – Юг» с выходом на порты Персидского залива и Индийского океана, рынки Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

«Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный маршрут) из Китая через Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ, Черное море или Турцию в Южную Европу и на Ближний Восток – фактический конкурент Суэцкому каналу.

Суммируя транспортные возможности Азербайджана: по его территории проходят международные коридоры Восток-Запад, Северо-Запад, Север-Юг и Юго-Запад.

Согласимся – не хило. И под носом у Азербайджана, к тому же – напичканные углеводородами Иран, Туркменистан, Казахстан, не говоря уже о ресурсных возможностях самой АР. Так что интерес к региону имеет мульти-нагрузку – идеологического, военного, транспортного, углеводородного и иного контроля. Иначе говоря – полного прихвата.

Прихват этот наиболее осложнен, по ряду причин, Азербайджаном; именно поэтому против него и развернута разнузданная клеветническая кампания, чреватая перерасти в нечто большее.

Но позиции Баку достаточно сильны. И вот почему: во-первых, при всех навязчиво маячащих перед Азербайджаном рисках, власти страны не трусят с ответами международным акторам, пытающимся раскачать ситуацию в стране и подготовить ее к «успешной» украинизации.

Во многом стойкость власти обусловлена тем, что она сумела восстановить территориальную целостность страны, предварительно хорошо подготовившись к соответствующим действиям с игнорированием провокаций Запада, да и не только его: политический вес президента Алиева в мире стал значительно тяжелее.

Внутриполитическая ситуация в стране стабильна – межпартийной грызни, постоянно наблюдаемой в Грузии, в Азербайджане нет: до нее власти дела не доводят, сколько бы их не поносили за «авторитарность». И руководствуются собственными национальными интересами, не идя на поводу у забугорья.

Вменяемому европейскому сегменту приходится считаться с Азербайджаном еще и потому, что на Баку возлагаются надежды по обеспечению части государств ЕС энергоносителями.

То есть Азербайджан имеет на Южном Кавказе заслуженно особый статус, иммунитет против попыток вмешательства в его внутренние дела, который извне постоянно стараются ослабить. Собственно, в некотором роде у Баку есть противоядие от майданного развития событий.

Тем не менее, и Азербайджан нуждается в том, чтобы соседи по региону занимали столь же твердые позиции в отношениях с внешним игроками. Наилучшим вариантом видится сплоченность государств региона – как минимум, Южного Кавказа, на внешнем треке.

Но, как видим, Армения позволила (если не напросилась) использовать себя в качестве проводника так называемых «либеральных ценностей» Запада, рискуя, по сути, стать его колонией. Не говоря уже о том, что немыслимо сопряжение всех трех республик Южного Кавказа в условиях не подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и реваншистских настроений первой, подогреваемых, опять же – Западом.

Широко распространено мнение, что Южному Кавказу и не только ему сильно «полегчает» после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который изменит подход Вашингтона с его страстью повсеместного утверждения «либеральных ценностей», по сути же – колониальных войн, не раз проигранных Штатами.

Но рассчитывать на то, что Трамп сместит фокус пагубного внимания Запада к Южному Кавказу и Центральной Азии, все же, не стоит. Региону самому, без чрезмерного упования на Трампа, стоит заняться укреплением собственного суверенитета, стабильности и верховенства закона. Потому как претензия на мировое господство США, а, фактически – так называемого «глубинного государства», стоящего за сегодняшней американской и брюссельской администрацией, вряд ли окончательно искоренима: без боя они не сдадутся.

Утешительным для постсоветского пространства, в частности, ЮК и ЦА, может быть только вербальное неприятие Трампом открытия второго фронта против России. То есть появилась робкая надежда, что в этом плане регион оставят в покое, и внимание нового президента США будет перенесено в нем на Иран и недопущение развития его ядерной программы.

А в более широком контексте – на принуждение Европы и Китая к выгодным для США условиям международной торговли и на отказе государств НАТО от иждивенческой политики в блоке. То есть Трамп будет делать ставку на сокращение расходов Америки на войны и зарабатывание для нее максимального финансового капитала относительно мирными средствами.

Но до инаугурации Трампа и далеко, и близко. И за время, оставшееся до его вхождения в Овальный кабинет, уходящий хозяин последнего вовсе не склонен облегчать жизнь сопернику-республиканцу: Вашингтон и Брюссель лихорадочно ее осложняют – как минимум, в контексте Украины и Грузии, не говоря уже о более «высокой политике».

Таким образом, несколько перефразировав бессмертных Ильфа и Петрова, спасение утопающих, в данном случае, в руках, преимущественно, самих утопающих.

Другие новости на эту тему:

Другие новости на эту тему: Просмотров:160

Просмотров:160 Эта новость заархивирована с источника 07 Декабря 2024 22:38

Эта новость заархивирована с источника 07 Декабря 2024 22:38

Войти

Войти

Online Xəbərlər

Online Xəbərlər Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Калькулятор колорий

Калькулятор колорий Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана

Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение

Азербайджанское телевидение О нас

О нас

TDSMedia © 2026 Все права защищены

TDSMedia © 2026 Все права защищены

Самые читаемые

Самые читаемые