Подростковая преступность: почему в Азербайджане дети встают на путь нарушения закона?

Согласно сайту Media az, передает Icma.az.

В Азербайджане в последнее время фиксируется тревожная тенденция – преступления «молодеют». По данным Госкомстата, за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 31 нарушение закона, совершенное подростками в возрасте 14-17 лет. Причем два из них связаны с употреблением наркотических средств и других сильнодействующих веществ и еще два совершены лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности.

С чем связана такая тревожная картина и какие возможны пути преодоления проблемы? Media.Az обсудила этот вопрос с экспертами.

Подростковая агрессия как крик о помощи

Как отмечает клинический психолог, психотерапевт Ровшан Наджафов, корень проблемы кроется в ослаблении двух ключевых социальных институтов – семьи и образования. По его словам, для формирования у подростка чувства ответственности необходимо устойчивое взаимодействие родителей, школы и общества.

Во-первых, ключевую роль играет атмосфера в семье. Отношения между родителями напрямую влияют на становление личности подростка, поскольку именно в условиях доверия и открытого диалога ребенок учится правильно выражать эмоции и решать проблемы.

«Если же в семье царит атмосфера хронических конфликтов и агрессии, дети начинают воспроизводить эту модель поведения в обществе», – подчеркивает психолог.

Отсутствие дома культуры эмпатии, ответственности и взаимного уважения делает подростка более склонным к агрессии и антисоциальным поступкам. Таким образом, создается риск становления потенциального правонарушителя.

«Подростки, которых не слышат дома и чьи эмоции остаются непонятыми, нередко ищут внимания окружающих через агрессивные или противоправные поступки. Мы наблюдаем, как сегодня в обществе крепнет убеждение, что проблемы решаются не диалогом и взаимопониманием, а силой и конфликтом», – подчеркивает психолог.

Во-вторых, по мнению нашего собеседника, значимую роль играет образовательная среда. Как отмечает Р.Наджафов, школа должна быть не только местом получения знаний, но и пространством для социального и психологического развития ребенка.

«В профилактике преступного поведения образовательные учреждения играют ключевую роль. Поэтому необходимо расширить деятельность школьных психологов, выделить им полноценные учебные часы и проводить регулярный мониторинг психологической атмосферы в классе. Дети из групп риска должны находиться под наблюдением специалистов, а работа с родителями – вестись системно и последовательно. Кроме того, следует ввести регулярные уроки правового и психологического просвещения, чтобы воспитывать в подростках чувство ответственности и уважения к закону», – полагает психолог.

Школа – родители – ученики: совместная работа над дисциплиной

В свою очередь Государственное агентство по дошкольному и общему образованию заявляет, что в целях обеспечения здоровой эмоциональной атмосферы и безопасности в общеобразовательных учреждениях совместно с другими профильными структурами регулярно проводятся встречи в рамках утвержденного плана мероприятий.

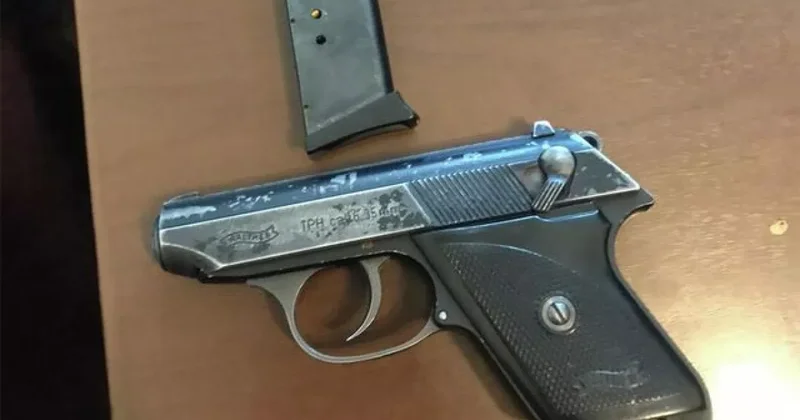

«Одновременно с этим осуществляется мониторинг, направленный на правильную организацию учебно-воспитательного процесса, усиление контроля за соблюдением внутренних правил дисциплины и повышение уровня безопасности. В фокусе внимания то, как учащиеся соблюдают правила внутреннего распорядка. Кроме того, школьникам и их родителям разъясняется, какие предметы запрещено приносить в учебное заведение. В случае обнаружения таких вещей в ранцах задействуется четкий алгоритм действий: предметы временно изымаются, а родители приглашаются на беседу с директором школы», – сообщили в Агентстве.

Кроме того, в структуре отметили, что в целях укрепления сотрудничества в треугольнике школа – родители – учащиеся постоянно проводится просветительская работа. Эта деятельность направлена на формирование у школьников культуры позитивного поведения, предотвращение случаев насилия и дискриминации, а также на поощрение ответственности и дисциплины.

От безнаказанности – к преступлению: механизмы подростковой агрессии

Отсутствие критического мышления становится фундаментом для формирования девиантного поведения у подростков. Согласно данным клинических психологов, неспособность подвергать сомнению собственные импульсивные мысли приводит к необдуманным поступкам с серьезными последствиями. Ситуация усугубляется, если у подростка имеются непроработанные личностные или психические расстройства, которые значительно снижают способность контролировать эмоциональные реакции и поведение.

По словам Р.Наджафова, когда родители прикрывают ошибки своих детей и снимают с них ответственность, у подростков постепенно формируются антисоциальные черты. В такой атмосфере ослабевает чувство ответственности, а нарушение закона начинает восприниматься как проявление силы и самостоятельности.

«Еще одним важным фактором является цифровая среда. В интернете и социальных сетях насилие, демонстративное доминирование и нарушение норм нередко преподносятся как «героизм» или символ статуса, что формирует искаженную систему ценностей. Подростки часто не осознают реальных последствий своих действий и проявляют неуважение к закону», – добавил он.

Как отмечает эксперт, сегодня интернет фактически вышел из-под контроля семьи и школы, превратившись в «виртуального учителя», который влияет на мировоззрение ребенка. В этой среде агрессия и давление на других нередко выглядят как привлекательная модель поведения.

Социолог Гусейн Ибрагимов соглашается с выводами психолога. По его словам, девиантные формы поведения часто закрепляются в компаниях сверстников и в виртуальных сообществах, где создаются квазигруппы с собственными нормами и моделями поведения.

Он также обращает внимание на внешние проявления влияния среды.

«В школах нередко встречаются ученики с татуировками, длинными волосами, неопрятным внешним видом. Это, как правило, сопровождается использованием уличного жаргона, нарушением норм поведения и отражается на взаимодействии с окружающими», – заключил социолог.

Пути преодоления проблемы

Решением данной проблемы, по мнению экспертов, является комплексный и системный подход, при котором семья, школа и государство действуют не разрозненно, а совместно и последовательно. Как отмечают специалисты, одних лишь мер наказания или административного контроля недостаточно – они не меняют глубинные установки и модели поведения подростков.

Необходима активная воспитательная работа в школах и других образовательных учреждениях – не формальная, а живая и постоянная, предполагающая реальное взаимодействие педагогов с детьми. Важно, чтобы в школьной среде формировались здоровые социальные связи, чувство ответственность за свои поступки и уважение к окружающим. Параллельно этому семья должна играть ключевую роль в эмоциональной поддержке и формировании ценностей, а не перекладывать воспитательную функцию исключительно на школу.

Кроме того, эксперты подчеркивают необходимость психологической поддержки и профилактики, работы с самооценкой подростков, развитием эмпатии, навыков саморегуляции и осознанием последствий собственных действий. Это особенно важно в условиях, когда социальные сети нередко формируют агрессивные модели поведения, навязывают внешние образы и стереотипы, провоцируя внутренние противоречия и утрату личных ориентиров.

Мелек Новрузова

Другие новости на эту тему:

Другие новости на эту тему: Просмотров:93

Просмотров:93 Эта новость заархивирована с источника 05 Ноября 2025 17:02

Эта новость заархивирована с источника 05 Ноября 2025 17:02

Войти

Войти

Online Xəbərlər

Online Xəbərlər Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Калькулятор колорий

Калькулятор колорий Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана

Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение

Азербайджанское телевидение О нас

О нас

TDSMedia © 2025 Все права защищены

TDSMedia © 2025 Все права защищены

Самые читаемые

Самые читаемые