Азербайджан меняет цифровую культуру силой закона ВЗГЛЯД

Icma.az, ссылаясь на сайт Vesti, передает.

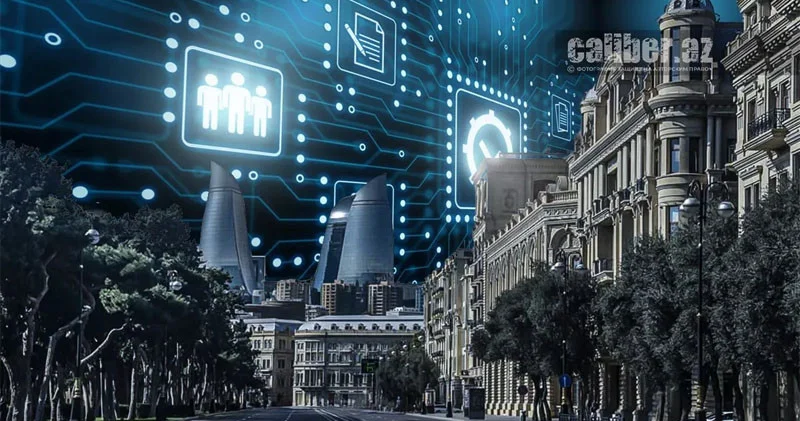

Цифровая среда давно перестала быть пространством свободы без границ. Сегодня это не просто площадка для общения, а часть общественной инфраструктуры, где формируются модели поведения, общественные ожидания и даже будущие социальные нормы.

По мере того как соцсети становятся главным источником информации для подростков и молодежи, а короткие видео - ключевым инструментом воздействия на массовое сознание, государства все активнее вмешиваются в процессы регулирования онлайн-поведений.

И Азербайджан в данном случае не является исключением. Наконец обсуждение цифровой этики, защиты нравственных ценностей и ответственности в соцсетях стало одним из самых актуальных направлений законодательного процесса.

Вслед за многими странами, включая Францию, Германию, Турцию и Сингапур, где уже действуют строгие нормы против оскорбительного поведения в сети, фейковых новостей и вредоносного контента, Азербайджан также усиливает механизмы регулирования онлайн-пространства. Если в 2010-е годы Интернет воспринимался как пространство личной самореализации, то в 2020-е он стал зоной, влияющей на психическое здоровье детей и подростков, моральный климат общества, качество коммуникации и даже национальную безопасность.

Мировые исследования подтверждают серьезность проблемы. По данным UNICEF, более 70% подростков в мире сталкивались с агрессивным, унизительным или вредным контентом в интернете, а каждый третий школьник становился жертвой травли, в том числе в цифровой среде. Согласно данным Global Web Index, свыше 60% пользователей соцсетей регулярно видят материалы, которые нарушают нормы морали, включая оскорбления, непристойные жесты и призывы, противоречащие общественным ценностям.

В азербайджанском сегменте соцсетей ситуация имеет схожие тенденции: рост «вирусного» контента с провокационными элементами, увеличение числа аккаунтов, использующих оскорбительную лексику, а также появление видеороликов, которые намеренно шокируют аудиторию, затрагивая моральные и национально-этические ценности.

Современные алгоритмы TikTok, Instagram, YouTube и других платформ отдают приоритет самым эмоциональным и резонансным публикациям. Это привело к тому, что провокационный и неэтичный контент стал распространяться значительно быстрее, чем образовательные или социально полезные материалы. В результате формируется информационная среда, в которой молодежь – а это наиболее активная аудитория -получает искаженное представление о нормах поведения, давление же виртуальной среды постепенно переходит в реальную жизнь.

На этом фоне Азербайджан предпринимает попытку законодательно укрепить защиту нравственных ценностей и общественной морали, усилив ответственность за действия, демонстрирующие явное неуважение к обществу и массово распространяемые в интернете. Обсуждаемые поправки к Кодексу об административных правонарушениях, а также изменения к закону «Об информации, информатизации и защите информации» отражают не только внутренний запрос общества, но и глобальный тренд: государство стремится адаптировать правовую систему к новой цифровой реальности, где поведение в сетевом пространстве имеет такие же последствия, как и в физическом мире.

Предложенные меры формируют совершенно иной подход: впервые на законодательном уровне вводятся штрафы за непристойные выражения, жесты и демонстрацию частей тела в сети, запрещаются призывы, противоречащие моральным ценностям, а мелкое хулиганство получает цифровое измерение. При этом законодатели подчеркивают, что изменения направлены не на ограничение свободы выражения мнения, а на защиту общества - и прежде всего детей и подростков - от контента, который подрывает социальные и нравственные нормы.

Эти инициативы становятся частью более широкого процесса формирования цифровой культуры в Азербайджане, где внимание государства фокусируется как на информационной безопасности, так и на нравственной устойчивости общества в эпоху стремительных технологических перемен.

Цифровое пространство Азербайджана требует новых правил игры

Если еще несколько лет назад социальные сети были в первую очередь средством общения и обмена новостями, то сегодня они фактически превратились в главную сцену повседневной жизни, куда выносится и личное, и общественное, и откровенно шокирующее.

По данным международных и локальных исследований, к началу 2025 года в Азербайджане интернетом пользуются почти 9,2–9,3 млн человек, а уровень проникновения сети приближается к 90 процентам населения. Социальные сети за последние два года выросли особенно резко: если в начале 2023 года в стране насчитывалось около 4,1 млн пользователей соцсетей, то к 2024–2025 годам их число превысило 6,7 млн, что составляет около двух третей населения. означает, что любая модель поведения, транслируемая онлайн, автоматически получает массовую аудиторию, а граница между «виртуальным» и «реальным» влиянием фактически исчезает.

Отдельный фактор — смена формата потребления. Азербайджанский сегмент интернета за очень короткий период прошел путь от текстовых постов и фотографий к доминированию коротких вертикальных видео. TikTok и аналогичные форматы стали одной из главных платформ для молодежи: рекламные данные показывают, что аудитория TikTok в стране сопоставима с большинством взрослого населения, а алгоритмы продвигают самые эмоциональные, конфликтные и провокационные ролики.

Это усиливает именно тот тип контента, который lawmakers называют «оскорбляющим общественную нравственность»: агрессивную лексику, унизительные пранки, демонстрацию тела в откровенных ракурсах, провокационные «челленджи».

Общественная тревога по поводу изменения поведения подростков фиксируется не только в официальных документах, но и в медиа уже не первый год. Еще до нынешних законопроектов азербайджанская пресса обращала внимание на то, что обсценная лексика стала для части подростков повседневной привычкой, а грубость и цинизм — нормой общения, в том числе под влиянием интернет-среды. Сегодня к этому добавляется фактор публичности: если раньше грубые шутки и оскорбления оставались в школьном дворе, то теперь они превращаются в контент, собирающий сотни тысяч просмотров и лайков.

На стороне тревоги — не только родители, но и педагогическое сообщество. Государственные структуры уже предпринимали шаги по ограничению доступа детей к вредному контенту. В 2019 году в азербайджанское законодательство были внесены поправки, согласно которым на интернет-ресурсах должно размещаться специальное предупреждение, ограничивающее доступ детей к определенному информационному продукту. В 2024 году в фокус попадает уже поведение взрослых в сети: Министерство образования направляет работникам образования рекомендации воздерживаться от размещения аудио- и видеоконтента, который может нанести ущерб их репутации и репутации образовательных учреждений, фактически распространив дискуссию о цифровой этике и на профессиональную среду.

Параллельно растет обеспокоенность тем, что агрессия и травля, ранее ограниченные школьной средой, уходят в онлайн и возвращаются обратно, уже усиленными эффектом толпы и анонимностью. Исследования в азербайджанских школах показывают, что оскорбления, в том числе с использованием унизительной и дискриминационной лексики, становятся частью подростковой коммуникации; эксперты говорят о необходимости системного подхода к профилактике буллинга, включая цифровую составляющую.

Международные данные по региону Европы подтверждают этот тренд: по оценкам ВОЗ, доля школьников, сталкивающихся с кибертравлей, за последние годы выросла, и сегодня примерно каждый шестой подросток в регионе сообщает о том, что либо подвергался кибербуллингу, либо сам участвовал в подобных практиках. Для консервативного и семейно ориентированного общества это воспринимается как прямая угроза психологическому и нравственному благополучию детей.

Отдельный пласт — формирование молодежных трендов вокруг инфлюенсеров. Блогеры, ориентирующиеся на быструю популярность, сознательно размывают границы допустимого: используют максимально резкую лексику, снимают откровенные танцы и «перформансы» в публичных местах, играют на теме сексуальности и конфликтов. Чем больше шока — тем выше вовлечение. Родители и психологи отмечают, что для части подростков именно такие ролики становятся ориентиром: если откровенная одежда, унизительные шутки и демонстративное нарушение норм набирают сотни тысяч просмотров, то это воспринимается как социально одобряемая модель успеха. Международные данные по экспозиции детей к вредному контенту показывают, что около 60 процентов подростков хотя бы раз сталкивались с материалами, которые причиняют психологический дискомфорт, шок или чувство стыда.

В локальной повестке это соединяется с вопросами национальной идентичности: обсуждается не только безопасность детей, но и то, насколько такие тренды совместимы с представлениями о «национально-духовных ценностях».

Важно, что нынешний законопроект опирается на уже сложившуюся правоприменительную практику в онлайне. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» и раньше использовался как инструмент для ограничения определенных категорий контента в сети — прежде всего политического и связанного с вопросами безопасности, нынешние же поправки расширяют фокус на морально-нравственную сферу и открытое выражение неуважения к обществу.

Отдельным сигналом для законодателей стала динамика контента, связанного с сексуальностью и коммерциализацией интимной сферы. В азербайджанском сегменте соцсетей участились случаи, когда площадки используются для публичных предложений интимных услуг, а также для скрытой рекламы проституции под видом «массажа» или «эскорт-сервиса». Именно с этим связывают инициативу ввести отдельный штраф за открытые призывы к занятию проституцией в интернете и сделки, связанные с такой деятельностью, если они публично демонстрируются онлайн. В глазах разработчиков инициатив это уже не вопрос частной морали, а попытка не допустить превращения соцсетей в витрину теневого рынка.

Существенную роль в формировании повестки играет и сам технический характер современных платформ. Алгоритмы TikTok, Instagram, YouTube и других сервисов устроены так, что «вознаграждают» именно крайние формы выражения эмоций: крик, скандал, обнажение, эпатаж, токсичный юмор. В результате относительно небольшое число авторов, готовых выходить за рамки, получая мгновенную известность, задает тон целым поколениям пользователей. Для законодателей это выглядит как структурная проблема, которую невозможно решить только рекомендациями или моральными призывами: нужен формальный механизм ответственности за те случаи, когда «виртуальное шоу» превращается в демонстративное унижение общественных норм.

Как «мелкое хулиганство» получает цифровое измерение

Поправки к статье о мелком хулиганстве фактически вводят в азербайджанское законодательство новую категорию — цифровое мелкое хулиганство. Если раньше эта статья касалась прежде всего поведения в физическом пространстве, то теперь она распространяется на действия, совершаемые в интернете, но имеющие такое же общественное воздействие, как и хулиганские поступки на улице.

Цифровым мелким хулиганством законодатель признает любое действие, которое публично оскорбляет общественную нравственность и демонстрирует явное неуважение к обществу, если оно массово распространяется через интернет-ресурсы. Под это определение подпадают несколько типов поведения: использование непристойных выражений в видеороликах и прямых эфирах, демонстрация частей тела в форме, противоречащей общественным и этическим нормам, а также любые жесты, намеренно провоцирующие или унижающие аудиторию. По сути, речь идет о той же модели поведения, которая в офлайн-среде считалась бы нарушением общественного порядка, но в сети приобретает многократно больший масштаб за счет мгновенного распространения.

Санкции за такое нарушение значительно строже, чем за классическое офлайн-хулиганство. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 манатов. В тех случаях, когда простого денежного взыскания недостаточно — с учетом личности нарушителя, намерений, масштаба распространения — может применяться административный арест сроком до 30 суток. Повторное нарушение в течение одного года автоматически переводит дело в более строгий режим: штраф увеличивается до 1000–2000 манатов, а срок возможного ареста — до двух месяцев. Такое ужесточение объясняется логикой законодателя: интернет-контент обладает кумулятивным эффектом, а повторное совершение подобных действий демонстрирует устойчивую склонность к нарушению общественных норм.

При этом в проекте четко прописано: поправки применяются только в тех случаях, когда действия не переходят в плоскость уголовной ответственности. Это позволяет избежать дублирования статей и сохранить пропорциональность наказания. Законодатель подчеркивает, что новая норма не направлена на криминализацию поведения пользователей, а служит инструментом регулирования именно в административной сфере.

Особый интерес вызывает сравнение с офлайн-версией мелкого хулиганства. В физическом пространстве за действия, нарушающие общественный порядок, но не сопровождающиеся насилием или угрозами, предусмотрен штраф всего 50–100 манатов и до 15 суток ареста. Возникает вопрос: почему цифровое нарушение оценивается значительно строже?

Причина в том, что интернет умножает последствия во много раз. Непристойный жест, совершенный на улице, видят несколько человек; ролик с тем же жестом в TikTok может увидеть полмиллиона пользователей, среди них дети и подростки. Эффект воздействия становится несравнимым. Интернет-контент создает прецедент — он остаётся в сети, копируется, распространяется и влияет на нормы поведения намного дольше и шире, чем одноразовое офлайн-правонарушение. Именно поэтому законодатель выделяет цифровое мелкое хулиганство в отдельную категорию и ужесточает санкции, считая, что влияние онлайн-действий на общественную мораль выше и требует отдельных инструментов реагирования.

Ответственность владельцев платформ

Если первый блок изменений касается поведения конкретного пользователя, то второй — куда масштабнее. Он затрагивает архитектуру всего азербайджанского интернета, вводя новые обязанности для владельцев интернет-ресурсов и расширяя перечень данных, которые запрещено распространять в цифровой среде.

Согласно поправкам к закону «Об информации, информатизации и защите информации», в список запрещенного контента попадают материалы, которые публично оскорбляют общественную нравственность, демонстрируют явное неуважение к обществу и нарушают нормы морали. Законодатель дает достаточно широкое определение, но одновременно перечисляет типичные проявления: непристойные выражения, провокационные жесты, демонстрация частей тела в форме, противоречащей национально-моральным ценностям. Эти критерии фактически синхронизируются с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях, но расширяют их, акцентируя внимание не только на действиях пользователей, но и на распространении таких материалов через платформы.

Владелец интернет-ресурса, администратор сайта или доменного имени, а также каждый пользователь информационно-телекоммуникационной сети обязаны предотвращать размещение на своих платформах подобного контента. Это означает, что ответственность становится не только персональной, но и системной: если ресурс допускает свободное распространение запрещенных материалов, он также может быть привлечен к ответственности. По сути, законодатели формируют многоуровневый фильтр — от автора ролика до владельца сайта — и возлагают на каждое звено обязанность поддерживать цифровое пространство в рамках морально-нравственных норм.

Публичные призывы к занятию проституцией в интернете

Еще одна важная часть пакета поправок касается публичных призывов к проституции и демонстрации связанных с этим сделок в цифровой среде. Законодатели вносят в Кодекс об административных правонарушениях отдельную статью, которая впервые напрямую регулирует эту категорию онлайн-контента.

Согласно поправкам, за публичные призывы к занятию проституцией с использованием интернет-ресурса или информационно-телекоммуникационной сети, а также за совершение сделки, связанной с проституцией, если она публично демонстрируется онлайн, предусматривается штраф в размере 500 манатов. Эта норма направлена на пресечение нового для страны явления: публичной коммерциализации интимных услуг через социальные сети и веб-платформы.

Причина появления такой нормы заключается в заметном росте количества страниц, публикаций и аккаунтов, прямо или косвенно продвигающих незаконные услуги. В последние два года в азербайджанском сегменте соцсетей наблюдается всплеск предложений, маскирующихся под «массаж», «сопровождение» или «личные услуги». Часть таких аккаунтов использует таргетированную рекламу, а их контент нередко включает недвусмысленные визуальные намеки или откровенную демонстрацию интимных услуг. Поскольку действующие нормы ранее не предусматривали отдельной ответственности за подобные действия в сети, правоприменительная практика сталкивалась с пробелами: пресечь распространение таких страниц было сложно.

При этом, введение этой нормы отвечает не только локальному запросу, но и общемировым тенденциям. Во Франции онлайн-платформы несут ответственность за размещение любых материалов, которые могут быть расценены как публичное предложение сексуальных услуг, и обязаны оперативно удалять такие публикации. В США действует раздел 230 Communications Decency Act, освобождающий платформы от части ответственности, но при этом действует закон FOSTA-SESTA, который прямо запрещает использование сайтов для продвижения проституции и вводит строгие санкции. В Турции публичная реклама сексуальных услуг в интернете преследуется по административным и уголовным нормам, а владельцы сайтов обязаны блокировать подобные объявления.

Таким образом, азербайджанская норма логично вписывается в международную практику: государства все чаще воспринимают цифровую среду как пространство, где незаконные услуги могут распространяться быстрее и агрессивнее, чем в офлайн-сфере, и реагируют соответствующим ужесточением правил. Введение административного штрафа призвано не только ограничить распространение таких материалов, но и создать юридическую основу для быстрой блокировки подобных страниц и аккаунтов, которые превращают социальные сети в незаконный рынок услуг.

«За» и «против»

Сторонники, принимаемой парламентариями инициативы, выстраивают аргументацию вокруг защиты детей и молодежи. Они исходят из простого тезиса: если реальные улицы и школы требуют соблюдения определенных норм поведения, цифровое пространство, где подростки проводят по нескольку часов в день, не может оставаться «ничьей территорией». Усиление ответственности, по их мнению, должно подтолкнуть пользователей к более осмотрительному стилю общения, снизить уровень агрессии, токсичности и откровенного хамства в комментариях и прямых эфирах.

Отдельный акцент делается на борьбе с деградацией нравственных ценностей. В публичных выступлениях и пояснительных записках звучит мысль о том, что бесконтрольное распространение контента с непристойными жестами, оскорблениями и демонстративным нарушением норм морали превращается из частной «развлекательной практики» в фактор, формирующий новый поведенческий стандарт для подростков. Усиление нормативной базы рассматривается как способ вернуть моральные ориентиры в цифровую среду и показать, что интернет — не пространство, где «все дозволено», а такое же общественное пространство, как улица, школа или рабочий коллектив.

При этом критики поправок опасаются, что расплывчатости законодательных формулировок. Понятия «явное неуважение к обществу», «оскорбление общественной нравственности», «противоречие национально-нравственным ценностям» могут трактоваться очень широко. Международная практика показывает, что именно такие размытые категории чаще всего становятся инструментом селективного применения: одни высказывания остаются без последствий, другие — наказываются максимально жестко, в зависимости от политического и социального контекста. Отсюда и второй блок критики — риск чрезмерного вмешательства государства в сферу онлайн-коммуникаций. Эксперты указывают, что в условиях, когда решения о том, считать ли конкретный пост «оскорбляющим нравственность», принимаются административными органами и судами без четких и измеримых критериев, появляется опасность «остудить» не только откровенно провокационный контент, но и любые резкие, сатирические или просто непопулярные высказывания.

Тем не менее даже критически настроенные юристы признают: проблема, на которую указывают инициаторы, реальна. Вопрос в механизмах — нужны максимально точные критерии, прозрачные процедуры привлечения к ответственности, понятная система обжалования и защита от произвольного применения. Без этого, по их мнению, новые нормы могут стать не инструментом «цифрового воспитания», а дополнительным рычагом давления на неугодные голоса.

Во Франции попыткой жестко урегулировать онлайн-ненависть стал так называемый «закон Авиа». Первоначальная версия предусматривала очень короткие сроки удаления «явно незаконного» контента и значительные санкции для платформ, но Конституционный совет признал ключевые положения несоразмерными ограничением свободы выражения. В итоге в силе остались лишь отдельные элементы — например, создание отдельной прокуратуры и мониторинговых структур по борьбе с онлайн-ненавистью, тогда как наиболее жесткие требования к срокам и механизму удаления контента были отменены.

Южная Корея демонстрирует иной путь — через усиление уголовно-правовых норм. Там действуют строгие статьи о кибердифамации и оскорблении, распространяемые на любые телекоммуникационные сети: за нанесение вреда репутации, даже путем распространения правдивых сведений, возможны реальные сроки лишения свободы.

Турция, в свою очередь, построила многоуровневую систему контроля над платформами: закон 5651 об интернете и набор поправок, известный как «закон о дезинформации», обязывают соцсети назначать представителей в стране, оперативно реагировать на требования по удалению контента, а в случае неисполнения — рискуют столкнуться с блокировкой рекламы, урезанием пропускной способности и даже уголовными сроками до трех лет за «распространение ложной информации».

Что будет после…

Принятие поправок в нынешнем виде почти неизбежно изменит поведение пользователей. Даже без массовых дел сам факт появления отдельной статьи о «цифровом мелком хулиганстве» и запрета на «аморальный» контент в интернете будет работать как сигнал: границы допустимого в сети стали значительно уже. Обычные пользователи, особенно те, кто активно ведет страницы в TikTok, Instagram или YouTube, начнут осторожнее относиться к лексике, визуальным образам и участию в провокационных «челленджах». Для части аудитории это может обернуться переходом от демонстративно грубого стиля к более нейтральному; для другой части — к уходу в закрытые чаты, приватные каналы и платформы с меньшей степенью контроля.

Механизмы мониторинга и контроля, скорее всего, будут опираться на уже существующую инфраструктуру: действующее законодательство Азербайджана и сегодня позволяет государственным органам блокировать сайты, ограничивать доступ к ресурсам и привлекать к ответственности за размещение «запрещенной информации». Новые нормы просто добавят еще один массив оснований для вмешательства. Это может означать усиление автоматизированного мониторинга открытых платформ, рост числа запросов к администраторам ресурсов о предоставлении данных и удалении публикаций, а также более активное использование административных арестов как «показательных» санкций в резонансных кейсах.

Вопрос об эффективности штрафов и арестов остается открытым. С одной стороны, для авторов, выстраивающих свой образ на грани дозволенного, наличие риска потерять свободу на 15–60 суток или заплатить значительную сумму, безусловно, станет фактором, заставляющим пересмотреть часть контента. Для многих это будет сильным сдерживающим инструментом, особенно если первые громкие решения будут широко освещены в медиа. С другой стороны, международный опыт показывает, что одними карательными мерами невозможно «воспитать» цифровую культуру: в Турции и Южной Корее жесткие нормы не устранили токсичность или травлю в сети, но создали атмосферу, в которой пользователи боятся не только хамить, но и обсуждать чувствительные темы.

Ключевая роль в формировании здоровой цифровой среды останется за семьями, школами и самим обществом. Закон может наказать за уже совершенное нарушение, но не способен заменить собой разговор родителей с детьми о границах допустимого, уроки медиаграмотности в школе или ответственную позицию управленцев, которые не поощряют травлю и цинизм. Там, где в образовательных программах появляется системная работа с цифровой безопасностью и культурой общения, регуляция воспринимается как дополнение к воспитанию, а не как главная и единственная мера. Без этого есть риск, что закон превратится в инструмент страха, но не в механизм изменения моделей поведения.

Отдельный блок последствий связан с инфлюенсерами и блогерами, работающими на «вирусный» контент. Именно они первыми окажутся в зоне риска: их аудитория велика, ролики часто балансируют на грани эпатажа, а каждый резонансный кейс может стать показательным для всей сферы. Часть контент-мейкеров, вероятно, попытается переложить акцент на юмор, лайфстайл, мотивационные сюжеты, отказавшись от прямой игры на сексуализированных образах и грубой лексике. Другие могут уйти в гибридные форматы — закрытые чаты, платные подписки, платформы с меньшим уровнем контроля и более мягкими правилами модерации.

***

Подростки и молодые люди, которые сегодня проводят значительную часть жизни в онлайне, завтра будут задавать тон общественной дискуссии, работать в медиа, принимать решения в бизнесе и политике. От того, какие модели поведения закрепятся в их представлении как «обычные» — оскорбления и циничный эпатаж или уважительное несогласие и ответственное самовыражение, — во многом зависит облик общества через 10–20 лет.

Принятие поправок, с одной стороны, почти наверняка сделает азербайджанский сегмент интернета более осторожным: часть откровенно провокационного контента уйдет в тень или исчезнет, блогеры начнут внимательнее относиться к формату подачи. С другой стороны, многое будет зависеть от практики применения закона: если он станет инструментом разумного сдерживания крайностей и параллельно будет поддержан просветительскими программами, школой и семьей, то азербайджанская цифровая среда действительно может эволюционировать в пространство, где национальные ценности не противопоставляются современным технологиям, а сосуществуют и взаимно усиливают друг друга.

Другие новости на эту тему:

Другие новости на эту тему: Просмотров:97

Просмотров:97 Эта новость заархивирована с источника 25 Ноября 2025 20:02

Эта новость заархивирована с источника 25 Ноября 2025 20:02

Войти

Войти

Online Xəbərlər

Online Xəbərlər Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Калькулятор колорий

Калькулятор колорий Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана

Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение

Азербайджанское телевидение О нас

О нас

TDSMedia © 2026 Все права защищены

TDSMedia © 2026 Все права защищены

Самые читаемые

Самые читаемые