Осенняя тревожность: Почему школьная рутина ломает наших детей?! Рассуждения психолога

Согласно материалам сайта Media az, передает Icma.az.

С началом учебного года соцсети буквально взрываются роликами, риллсами и мемами о школе. Там — и усталые родители, подсмеивающиеся над «домашками до ночи», и дети, которые «вечно что-то забывают», и учителя в карикатурных образах. Мы улыбаемся, пересылаем друзьям, иногда даже сами снимаем такие видео — ведь в каждой шутке есть доля правды, и многие ситуации откликаются в нас: мы и правда с этим сталкиваемся в реальной жизни.

Юмор сам по себе — не зло. Ирония помогает снять напряжение, посмеяться над трудностями, а иногда даже объединяет родителей и детей. Но вот в чём загвоздка: то, что нам кажется смешным, для ребёнка часто является источником настоящего стресса и боли. Мы можем подшучивать над забытым дневником или двойкой, а для него это становится внутренним переживанием, тревогой, страхом.

И ещё тоньше момент: некоторые родители ведут блоги, набирая лайки и подписчиков на «школьных провалах» своих детей. Смеясь вместе с аудиторией, они не замечают, что выставляют напоказ неудачи ребёнка, превращая его сложности в контент.

Вам кажется это безобидным развлечением? Мне — нет. Потому что за мемами и смешными роликами всегда стоит живая детская душа, которая может страдать от того, что её ошибки стали поводом для смеха.

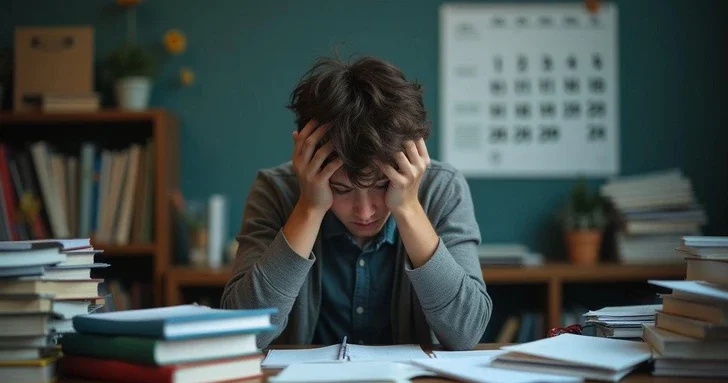

Сентябрь подходит к концу, и вместе с ним заканчивается эффект новизны. Каникулы давно позади, радость от встреч с одноклассниками постепенно уступает место рутине. Учебная нагрузка нарастает, домашние задания множатся, как грибы после дождя, кружки и секции требуют всё больше времени и сил. Родители нервничают, дети метаются из одного конца города в другой, и вот картина: ребёнок становится закрытым, уставшим, раздражительным.

На первый взгляд это можно списать на «обычное переутомление». Но в действительности речь идёт о другом — о том, что психологи называют осенней тревожностью. И она реально существует.

Почему именно осень?

Осень — это не только уютные пледы и золотые листья. Это ещё сокращение светового дня, холод, дождь и резкое увеличение нагрузки. В сентябре ещё царила эйфория: новые тетрадки, новые учителя, друзья. Но к октябрю приходит «реальность»: контрольные, дедлайны, ожидания взрослых. И вот тут тревожность подкрадывается незаметно.

Дети и подростки реагируют на стресс по-разному: кто-то раздражается, кто-то замыкается, а кто-то начинает физически «сдавать» — боли в животе, головные боли, бессонница. Родители в панике: «Что с ним?» Учителя — нетерпеливо: «Почему не сделал домашку? Опять отвлекается!» А ребёнок в растерянности: «Я стараюсь… но ничего не успеваю».

Вот тут и начинается эмоциональный вихрь, который иногда трудно остановить.

Что такое тревожность, почему её нельзя игнорировать?

Тревожность — это не просто «немного переживаю» или «нервничаю перед контрольной». Это состояние, когда внутреннее напряжение становится постоянным фоном. Ребёнок не может расслабиться, всё время ждёт подвоха или неудачи. Даже маленькие задания превращаются в стресс.

Игнорировать тревожность нельзя, потому что она не проходит сама собой. Напротив, если её не замечать, она накапливается и может перейти:

в психосоматику (частые боли в животе, головные боли, бессонница, проблемы с аппетитом); в снижение учебной мотивации («зачем стараться, если всё равно не получится»); в изоляцию от сверстников (подросток начинает избегать общения, кружков, компании друзей); в депрессивные состояния (апатия, отсутствие энергии, ощущение собственной никчёмности).Проще говоря: если тревожность не остановить, ребёнок постепенно перестаёт верить в свои силы, замыкается в себе и «сдаётся» ещё до начала борьбы.

Где рождается тревожность и как она формируется?

С психологической точки зрения тревожность — это не просто «плохое настроение» или черта характера, а глубокая эмоциональная реакция, которая формируется ещё в детстве. Её корни уходят в базовое чувство безопасности. Если ребёнок растёт в условиях нестабильности — постоянные конфликты дома, критика, давление со стороны взрослых, неопределённость и отсутствие поддержки — мозг фиксирует: мир небезопасен.

Со временем это ощущение начинает жить «внутри», даже когда объективной угрозы нет. Так рождается хроническая тревожность.

Когда «лень» и «несобранность» оказываются маской тревожности?

На первый взгляд родителям и учителям кажется, что ребёнок просто ленивый: не садится за уроки, забывает тетради, откладывает подготовку к экзаменам до последнего, сидит «в телефоне» вместо того, чтобы учиться. Но часто за этим скрывается вовсе не безответственность, а тревожность.

Тревожный ребёнок не избегает учебы из-за лени — он избегает из-за страха. Для него каждая задача, контрольная или экзамен воспринимается как угроза. В итоге он выбирает не действовать вовсе — потому что «ничего не делать» страшит меньше, чем риск облажаться.

В учёбе это проявляется так: ребёнок может часами сидеть над задачей, но не начинать её. Или откладывать подготовку, потому что тревога блокирует способность сосредоточиться. На экзамене тревожность способна полностью «отключить» память: даже хорошо подготовленный ученик внезапно не может вспомнить элементарные формулы или даты.

В общении со сверстниками тревожность работает похожим образом. Ребёнок может казаться замкнутым, «неумелым в дружбе» или даже высокомерным, но на деле он боится осуждения и отвержения. Любая шутка в его адрес переживается болезненно, любое молчание в чате может восприниматься как «меня не принимают». Это приводит к изоляции: тревожный подросток отдаляется, чтобы не испытывать новых разочарований, и тем самым ещё сильнее усиливает своё одиночество.

Получается замкнутый круг: тревожность мешает учиться, снижает результаты, провоцирует конфликты и критику со стороны взрослых, что ещё сильнее усиливает тревожность. Без вмешательства ребёнок может застрять в этом состоянии, и оно не «перерастётся» само по себе.

Очень часто именно нетерпение взрослых усугубляет тревожность. «Сделай быстрее!», «Почему ты всё время отвлекаешься?», «Сосредоточься, как другие!» — эти фразы давят на ребёнка. И знаете что? Они не мотивируют, а парализуют.

Как помочь — реальные шаги:

1.Слушайте, а не учите

Иногда ребёнку не нужны лекции, советы или нотации. Нужно просто слушать. Скажи: «Вижу, что тебе тяжело. Хочешь рассказать?» — и молчи. Позвольте ребёнку выговориться.

2.Создайте предсказуемость

Дети легче справляются с тревогой, когда знают, чего ждать. Чёткий распорядок дня, понятные правила и стабильность помогают снизить стресс.

3.Мини-паузы — супероружие против тревожности

5–10 минут дыхательных упражнений, короткая прогулка на улице, лёгкая физическая активность — это не роскошь, а необходимость.

4.Не отбирайте интересы

Кружки, спорт, музыка — это не «баловство», а антистресс. Даже если уроки давят, не забрасывайте хобби. Это спасает психику.

5.Будьте примером

Дети учатся у взрослых. Если вы сами стрессуете и нервничаете, они перенимают это. Спокойствие родителей реально помогает ребёнку успокоиться.

Осенняя тревожность — это реальность. Её нельзя списывать на «капризы» или «переутомление». Это состояние, которое может тихо подтачивать ребёнка изнутри — лишать сил, уверенности, веры в себя.

Но хорошая новость в том, что тревожность — не приговор. Она поддаётся смягчению, если рядом есть взрослые, которые не отмахиваются, а замечают. Разговор — даже короткий, но искренний. Поддержка — не только в виде слов, но и в готовности быть рядом, без оценок и лекций.

Не стоит ждать, пока тревожность «рассосётся сама». Важно действовать сегодня: говорить, слышать, поддерживать.

Зарина Исмайлова, корпоративный психолог

Другие новости на эту тему:

Другие новости на эту тему: Просмотров:83

Просмотров:83 Эта новость заархивирована с источника 10 Октября 2025 15:01

Эта новость заархивирована с источника 10 Октября 2025 15:01

Войти

Войти

Online Xəbərlər

Online Xəbərlər Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Калькулятор колорий

Калькулятор колорий Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана

Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение

Азербайджанское телевидение О нас

О нас

TDSMedia © 2026 Все права защищены

TDSMedia © 2026 Все права защищены

Самые читаемые

Самые читаемые